来談者中心療法のメリットとデメリット

- 来談者中心療法の目的は何?

- 来談者中心療法にデメリットはあるの?

と、来談者中心療法について詳しくは知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カウンセリング=話を聞いていく、というのは聞いたことがあるかもしれません。

来談者中心療法は、そのような、話を聞いていくスタイルの心理療法です。

今回は来談者中心療法とはどのようなものなのか?

また、来談者中心療法のメリットとデメリットはどのようなものかを見ていきたいと思います。

来談者中心療法とはどんなもの?

来談者中心療法(らいだんしゃ ちゅうしんりょうほう)はアメリカの心理学者、カール・ロジャーズが創始した心理療法です。

来談者とはクライエントのことです。

来談者中心療法は、クライエントが話をしていく、中心となって進めていく、そんな心理療法です。

来談者中心療法が創られる前の心理的アプローチは、行動療法※①のようにクライエントに指示していくものが主でした。

そんな中ロジャーズは、クライエントに傾聴していくことで症状が回復していくことを発見します。

そうした経緯もあり、ロジャーズはカウンセラーの指示を必要とせず、クライエント自身がカウンセリングの主導権を握る来談者中心療法を創始したのです。

来談者中心療法は傾聴を軸とした心理的援助

心理学者のカール・ロジャーズはこうした臨床経験から、

クライエント(来談者)本人にはもともと自己を治癒し、自己実現に向かい成長していく力があると考えました。

ですからカウンセラーとして大切なことは、クライエントの持つ力を十分に発揮できるよう、援助していくことだ、と考えたのです。

今までのセラピーで行われていたような、指示やアドバイスでクライエントにかかわっていく、というものではなく、同じ立場となって話を聞く共感、気持ちをそのまま受容する積極的傾聴(アクティブリスニング)※②でサポートしていきます。

来談者中心療法の目的はクライエントの自己一致

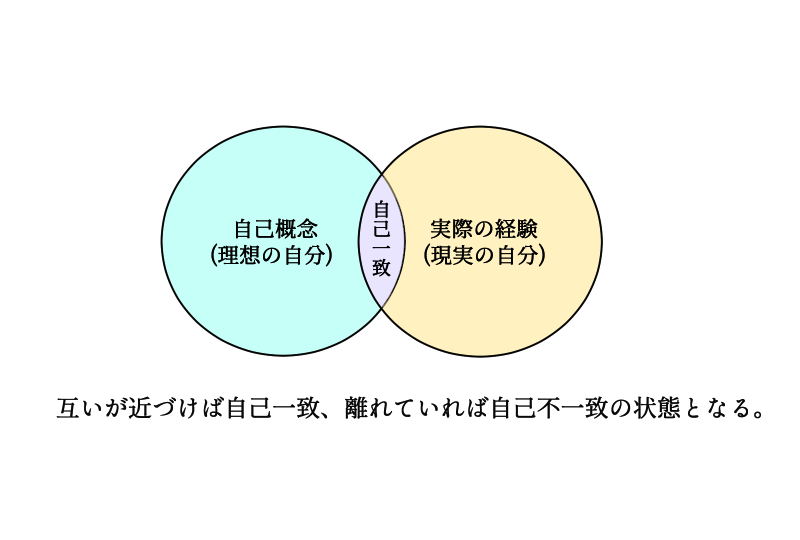

来談者中心療法の目的はクライエントの自己一致にあります。

誰しも多少なりとも理想を持っているものですが、実際の自分と比べ、その差が離れすぎていると、今の自分を受け入れることができなくなってしまいます。

これを自己不一致の状態と呼びます。

画像のように、自己概念(理想の自分)と実際の経験(現実の自分)を一致させることが大切です。

自己不一致の状態では、本来の自分の考え方や、自分らしい行動を取ることが難しくなってしまい、こころのバランスも不安定になってしまいます。

カウンセラーはクライエントの自己を一致させるため、クライエントの気持ちを反射し続けて、「ありのままの自分でもかまわないんだ」というメッセージを送り続けます。

そうすることで自己概念と、実際の経験による自己との間のズレが縮まり、自己一致が起こることで、自分自身を受け入れることができるようになるのです。

自己が一致すると、本来持っている治癒力で精神面が回復し、こころの問題が解決していきます。

わかりやすく言うと、今の自分と現実とのギャップに苦しみ、自分らしさを失っている状態から回復するわけです。

来談者中心療法の事例

Tさん(40代・女性)は、昔から人見知りが激しく、人前で緊張してしまって、思うように話せないという悩みを抱えていました。

そうした性格から交流も乏しく、友人もわずかしかいませんでした。

Tさんは、

- 【そんな自分は他の人と比べて劣っているに違いない】

- 【自分は人から必要とされていない】

と考えるようになりました。

そう考えることで落ち込むようになり、社会的な活動もできなくなっていきました。その後、心配した家族から、カウンセリングを受けてみたらどうか、と勧めらました。

Tさん自身も、このままではいけない、自分を変えていきたい、と考え、カウンセリングを受けることに決めたのです。

来談者中心療法は指示的なアプローチではありません

来談者中心療法ではクライエントが中心となって話を進めていき、カウンセラーはそれを積極的な傾聴をしていきます。決して指示的なアプローチではないのです。

来談者中心療法ではない例

クライエント

クライエント人前に出ると、あがってしまって思うように話せなくなってしまいます。

あなたはおそらく、人と接する経験が少なすぎるんですよ。人ともっと接することです。

それはあるかもしれません。昔から人と接することが苦手でした。

では、人と接してもあがらないように訓練しましょう。

まずはハキハキと自己紹介してみましょう。

この例では共感もしていませんし、指示をしています。

これでは来談者中心療法ではありません。

カウンセラーは、【人前だと、あがってしまって上手く話せない】というクライエントに対し、共感し、理解することが必要でした。

悩み相談を受けると、指示的になったり、アドバイスをしたくなるかもしれませんが、そうではなく、相手の話を積極的に聴いていくことが大切だと創始者のカール・ロジャーズは考えているのです。

来談者中心療法で自己受容を促す

話を聴いていくと、Tさんは子どもの頃から何かあるごとに親から注意されたり、叱られたりしていたようでした。

上手くやろうと思えば思うほど、失敗したり、怒られたり、恥をかいてしまうようになり、それが原因で、人前で緊張しやすい性格になっていました。

カウンセリングで、Tさんは昔の頃から抱いてきた思いをカウンセラーに話していきました。

不思議なことに、傾聴されることで、話しにくい内容も話すことができるのでした。

そうしてだんだんと、今の自分を許容し、ありのままに受け入れられるようになり、本来の自分らしい考え方や、行動ができるようになっていったのです。

来談者中心療法のメリットとは?

来談者中心療法では傾聴をしますが、ただ黙って話を聴き続けるわけではありません。

話を聴きながらも、言語、非言語表現を使って反射し続けます。

そうすることで、クライエント自身が気づかなかった気持ちを把握することができます。

心理療法にもいろいろな種類がありますが、来談者中心療法は、傾聴していくスタイルの心理療法です。

積極的に傾聴していく、相手を理解していくことはラポールの構築にもつながります。

ラポールが形成されるということは、安心して話しやすい環境が作られていることでもあります。カウンセリングにおいて、相手が話しやすいかどうかはとても大切なことです。

話を聴いてもらい、いろいろなことに気づき、やがて【そんな自分を受け入れていこう】という自己受容が生じます。自分を受け入れていくことで、自分らしく生きていくことができるようになるのです。

こうしたことから来談者中心療法のメリットとして、

- 自分の気持ちを知ることができる

- ラポールが形成されやすい

- 自己受容が生じる

と言えるでしょう。

来談者中心療法のデメリットとは?

前述したように、来談者中心療法では傾聴をしていきます。話を聴いていくわけですから、話が上手くできない方には不向きです。

また知能の発達に遅れがあり、うまく話せない方、言語発達が未熟な子どもや、そもそも話がしたくない方には不向きです。そうした方には他の心理療法があり、無理に来談者中心療法を選択する必要はありません。

来談者中心療法のデメリットとしては、具体的な解決法がないことです。

「カウンセリングを始めたのに、話を聞くだけで何も効果がない!解決法を教えて!」

と訴えるクライエントもいることでしょう。

そうした解決法はクライエント自身が見出していくタイプの心理療法なのですが、何か具体的な解決法を教えて欲しい、アドバイスが欲しい、そう考えるクライエントには合わない心理療法と言えます。

こうしたことから来談者中心療法のデメリットとして、

- うまく話せない方には不向き

- アドバイスを望むクライエントには不向き

と言えるでしょう。

来談者中心療法の留意点

最後に留意点として、来談者中心療法は、ただ話を聞いていけばよい、というものではないことをお伝えしなくてはなりません。

カウンセラー自身も自己一致していなくてはなりませんし、共感的理解や無条件に肯定する態度が必要です。ロジャーズはカウンセラー(セラピスト)として必要な条件を次のように挙げました。

カウンセラー(セラピスト)に必要な3条件

①カウンセラー(セラピスト)の自己一致(純粋さ)

カウンセリングを行う際にはカウンセラー自身も自己一致した状態であることが望ましいでしょう。

なぜなら偽った気持ちで対応してしまうと、非言語メッセージとしてクライエントに本心が伝わってしまい、ラポールが崩れかねないからです。

例えば、カウンセラーがカウンセリング中に受容しておきながら、何度も時計をチラ見していては、

「はやくカウンセリングを終わらせたい」

「退屈だ」

という非言語的なメッセージがクライエントに伝わってしまうので、カウンセリングがうまくいかなくなってしまうのです。

②共感的理解(共感)

共感的理解とは、クライエントに理解を示し、相手の立場になって話を聴いていくことです。

共感して話を聴くことで、ラポールが形成され、さらに奥深い話をしてくれるようになるのです。

③無条件の肯定的関心(受容)

無条件の肯定的関心とはどんな考えや行動であれ、受容していく、ということです。

たとえカウンセラーが受け入れがたいと感じたとしても、いったん自身の気持ちは横に置いて置き、それを受け入れます。

こうした態度で受け入れていくことで、話しにくい内容であっても安心して話してくれるようになるのです。

こうした3条件が、カウンセリングをするうえで大切だと考えられています。

他にも条件として、以下の条件があります。

④クライエントの自己不一致

クライエントは自己不一致の状態であり、こころが不安定の状態だと知っておく必要があります。

⑤ラポールの形成

カウンセラーとクライエントの間にラポール(信頼関係)が育まれている状態が望ましいと考えられています。

⑥受容と共感が伝わっている

クライエントに、受容と共感が伝わっていることが必要です。

いかがでしたでしょうか。

来談者中心療法は、ただ話を聞けばよいというものではなく、カウンセラー(セラピスト)の自己一致が必要であり、共感や受容をしながら話を聴き、クライエントの自己一致を援助していくものです。

またこうしたカウンセラーの態度は、来談者中心療法に限らず、ほかの心理療法を用いる場合も必要な態度であることに変わりはありません。

カウンセリング用語解説

※①行動療法とは、観察できる行動に焦点を当て、問題のある行動を再学習していくことで適応的な行動に変容させていくものをいいます。

※②積極的傾聴とは、相手を尊重し、肯定、共感をしながら積極的に傾聴し続ける態度をいいます。

心理療法について勉強中の方は、こちらの記事も参考になさってください。