認知行動療法のメリットとデメリット

認知行動療法は科学的な効果が実証されていることから、心理カウンセリングに使われることも多くなりました。

今やスタンダードな心理療法とも言える認知行動療法ですが、聞いたことはあるけど、詳しくは知らない、という方もいらっしゃると思います。

今回はそんな認知行動療法について、また、認知行動療法のメリットとデメリットについて考えていきたいと思います。

認知行動療法とはどんなもの?

認知行動療法は、

- アメリカの精神科医、アーロン・T・ベックの認知療法

- アメリカの臨床心理学者アルバート・エリスの論理療法

- 学習理論を基に発展してきた行動療法と統合され認知行動療法と総称されるようになりました。

認知行動療法はこころの病気に効果があることが科学的に実証されており、多くの医療機関でも取り入れられています。

認知行動療法の認知とは、ものごとの捉え方、考え方のことです。

それが偏ったものであれば、身体や感情、行動にまで悪影響を及ぼしてしまいます。

その偏りをより現実的で、より合理的なものに修正することで、行動の変容が可能となるのです。

認知行動療法と認知療法、行動療法は違うの?

認知行動療法について学んでいく中で、認知行動療法なのに、認知療法や行動療法という言葉が出てきてややこしく感じる方もいらっしゃるかもしれません。

認知療法も行動療法も、認知行動療法として使われている心理療法と考えるとわかりやすいと思います。

認知療法は認知へのアプローチ、行動療法は行動へのアプローチとして使わていますので、認知行動療法は、そうした療法の総称だと考えていただければと思います。

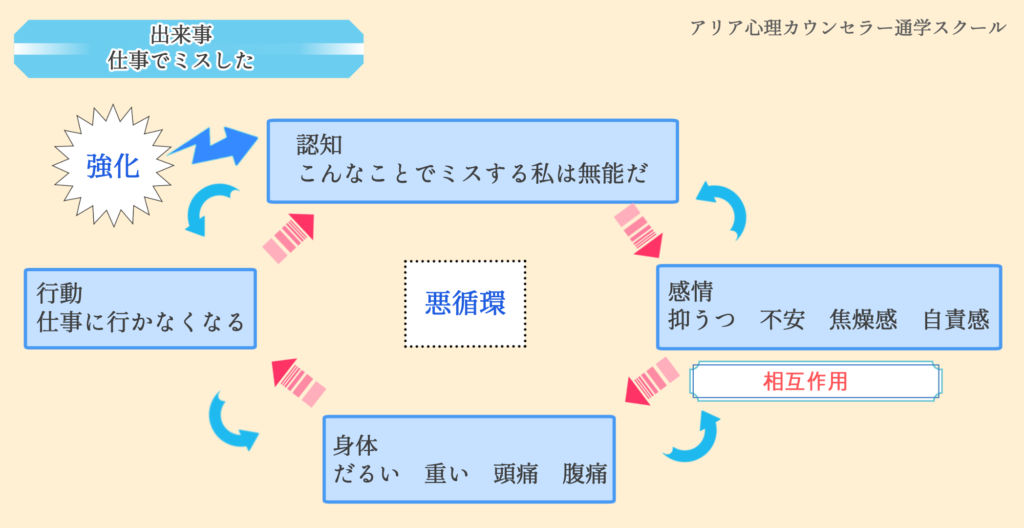

認知が偏っていると、身体や行動にまで悪い影響が及ぶ

例えば仕事で失敗してしまったとして、「自分はダメな人間だ」「また同じような失敗をしてしまうだろう」

と考えているとしたら、それがその人の捉え方となり、すなわちその人の認知、ということになります。

こうした考え方をしてしまえば、否定的な感情を抱きやすく、抑うつ感を感じてしまうでしょう。

すると、身体がだるくなったり、腹痛を感じるなどして、身体にまで悪い影響が及ぶこともあるのです。

「もう失敗してはいけない!」と考え続けていれば、プレッシャーも強く感じてしまうかもしれません。

すると必要以上に緊張してしまって、体も硬くなってしまいます。

思うように体が動かせないとなると、それが原因で同じミスをしてしまうかもしれません。

そうなるとさらに、「やっぱり自分はダメな人間なんだ!」と考えるようになり、偏った認知が強化され、ますます悪い方へと考えるようになってしまうのです。

そうなれば、

- 「仕事に行きたくない…」

- 「明日の仕事が嫌で眠れない!」

といった問題へと発展してしまうかもしれません。すると、体調まで悪くなってしまうのです。

このように、認知、感情、身体、行動は互いに影響し合っているわけですから、認知であったとしても、

身体であったとしても、感情や行動であったとしても、いずれかが偏っていれば、すべてに悪い影響が及ぶ、ということです。

認知再構成法で認知の偏りを修正する

認知行動療法には、認知に働きかけるもの、行動に働きかけるものなど、アプローチや技法も様々です。

認知に偏りがあり、認知面での修正を目的とする場合は認知療法を行います。

認知療法では、その人の捉え方である認知を、合理的なものに再構築(認知再構成)をしていきます。

例えば、

「私は仕事で失敗してしまった。どうせまた失敗してしまうだろう。私は無能だ。」

と考えてしまう場合、

その捉え方は合理的で現実的なものなのかを分析します。

その結果、

「たとえ仕事でうまく行かないことがあるからといって、無能とはいえない。失敗しない人間など世界に存在しないのだ。今後も失敗してしまうかどうかなど、だれにもわからない。先のことを考えてクヨクヨするより、失敗から学んでいこう!」

と、考えることができました。

すると、感情や身体、行動にまで影響され、悪循環から好循環へと変化していくのです。

認知行動療法には様々な技法がある

認知行動療法は、認知に働きかける技法だけではありません。

例えば感情(情動)に働きかけるアプローチとして、情動氾濫暴露療法(じょうどう はんらん ばくろりょうほう)等の暴露療法(エクスポージャー法)が用いられます。

暴露療法とは強い不安や恐怖に対して、その恐怖に曝(さら)して問題がないと学習していくものです。

さらに身体に対しては、リラクセーション法が用いられます。例えば、

- 交感神経が高まって緊張しすぎている場合には、呼吸法を用いて自律神経をコントロール

- 神経が高ぶって眠れない場合には、自律訓練法でリラクセーションを行う

このようにして自律神経を整えていきます。

行動面には行動療法のアプローチが施され、不適切な行動を再学習していくことによって、適応的な行動に修正していくなど、認知行動療法には様々なアプローチがあるのです。

認知行動療法のメリットとは?

今までお話してきたように、認知行動療法には、

- 認知に介入するもの

- 行動に介入するもの

などアプローチにも違いがありますから、そのぶん、技法も多くなります。

ひとつの方法で効果がなければ、認知行動療法の技法を組み合わせることもあります。

例えば

- 認知

- 感情

- 行動

いずれかに介入していく際に、リラクセーション法をプラスして用いることで、さらに効果が高まることもあるのです。

技法が多い、また組み合わせも可能となれば、それだけクライエントが改善する可能性は高まります。

このようなことからも認知行動療法のメリットとは、技法の多さ、と言えるでしょう。

また、効果が科学的に認められていることも、認知行動療法の大きなメリットとなるでしょう。

こころの病に認知行動療法が適応できる範囲は広い

こころの病(メンタル疾患)には多くの種類がありますが、その際に認知行動療法が行われることもあります。

認知行動療法が効果的とされるこころの病

- 全般性不安障害

- うつ病

- 双極性障害

- パニック障害

- 広場恐怖

- 社交不安障害

- 統合失調症

- 強迫性障害

- パーソナリティ障害(境界性パーソナリティ障害等)

- PTSD

- 摂食障害

- 睡眠障害

- 特定の恐怖症

- その他のメンタル疾患

このように認知行動療法が適応できる範囲は広いと言えます。ただし、すべての人に必ずしも効果的であるとは断言できません。

どのような心理療法もそうですが、過信しないよう注意が必要です。

ここまでをまとめますと、認知行動療法のメリットとしては、

- 効果が科学的に実証されている

- 多くの技法が存在する

- 多くのこころの病に適応できる

と言えるでしょう。

認知行動療法のデメリットとは?

こうした認知行動療法にもデメリットが存在します。技法が多い、というのはメリットではあるのですが、デメリットにもなりうるかもしれないのです。

これは認知行動療法に限定した話しではありませんので、デメリットに含めるのは微妙なところではあるのですが技法が多いぶん、効果的な方法が見つかるまで時間がかかるかもしれない、ということです。

その方法で効果が表れない場合、認知行動療法を組み合わせることもあります。

しかし、それでも効果が無ければ、ほかの方法を組み合わせてみます。

どのような方法が適応的かは、心理アセスメントなどの情報を基に行いますが、その方法がクライエントに効果的かどうかは、実際に試してみないことにはプロのカウンセラーであってもわからないことです。

こうしたことから認知行動療法はときに、時間がかかってしまうこともある、と言えるでしょう。

ケースによっては事務的になってしまうことも…

認知行動療法は過去にまでさかのぼって深い洞察を続けたり、言語によるカタルシス効果を狙ったものではありません。

現在起きている原因を知るために、過去までさかのぼることもありますが、認知行動療法はどちらかというと、過去よりも現在の問題に焦点を当てて取り組む心理療法です。

また、来談者中心療法のように会話を中心とした心理療法ではなく、紙に記入する作業も多くなるため、少し事務的なカウンセリングとなってしまうこともあるでしょう。

クライエントの中には、心理カウンセリング=話を聞いてもらうこと?

と思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

せっかく話を聞いてもらおうと訪れたのに、想定していなかった、紙に書く作業を勧められたらどうでしょう。話を聞いてほしかったクライエントからしたら、少しものたりなく感じてしまうかもしれません。

当然、プロのカウンセラーはそうしたことに関しても熟知していますから、実際はフォローはあるのですが、今回はそうしたフォローも何もなかった例として考えていただきたいと思います。

こうしたことから、認知行動療法のデメリットとして、

- 効果的な方法が見つかるまで時間が必要なこともある

- 少々、事務的なカウンセリングになってしまうこともある

と言えるでしょう。

認知行動療法の留意点

紙に記入する作業も多くなる、とお話ししましたが、PCやスマートフォンで文章を書くことが多くなった昨今、紙に字を書くことが苦手な方は、増加傾向にあるかもしれません。

認知行動療法のカウンセリングでは、このようなことも考えられるでしょう。

カウンセラー

カウンセラーきれいな字で書けない、どうしよう…カウンセラーとしての威厳が失われる…

漢字が書けない、どうしよう…カウンセラーに読まれるだろうし…

こんなことならカウンセリングなんて受けなきゃよかった…

クライエントは不安を解消させるためにカウンセリングに訪れています。それなのに、不安材料を与えてしまっては本末転倒ではないでしょうか。

さらに、カウンセラー自身が字を書くことに不安を感じていたらどうでしょう。

カウンセリングに影響を及ぼすかもしれません。

また、クライエントの中には、書痙(しょけい。手の震えを人に見られることに不安を覚える)を気にされている方もいらっしゃるかもしれないのです。

認知行動療法では、少し紙に記入する程度、では終わらないこともあります。

カウンセリングの間、終始書き続けることもあるのです。

認知行動療法をカウンセリングに取り入れる場合は、こうした際の対応法を予め知っておく必要があります。

また認知行動療法には技法も多いですが、だからといって時間をかけすぎるのも問題です。

とくに緊急を要する場合には注意が必要です。

カウンセラーの対応に問題がある例

もう何もかも嫌になった!もうすべてがどうでもいい!

落ちついて、ゆっくりと認知行動療法に取り組んでみましょう。

緊急を要する場合に、ゆっくりと時間をかけて認知行動療法に取り組もうとするカウンセラーの対応は本当に正しいのでしょうか?

アリア心理カウンセラー通学スクールでは、単に基礎を教えるだけでなく、こんなときにはどう対応すればいいかまで、細く、詳しく学んでいきます。

緊急を要する場合や、人前で文章を書くのが苦手なカウンセラーやクライエントの場合など、知っておかなくてはならない技術や知識はたくさんあります。

今回はカウンセリングにおいて、普遍的に使われるようになった心理療法のスタンダードの認知行動療法についてお話しました。少しでも参考になれば幸いです。

代表的な心理療法はどんなものがあるのかをこちらの記事にまとめてあります。